児島湾の物理的環境―その変遷と現況

京都大学名誉教授 奥田節夫

目的:最近、地球温暖化に関連して、海水位や水温の上昇がしばしば報じられ、瀬戸内海においてもその徴候は現れているが、河川と海の接触水域である児島湾ではどのような影響が認められているのかを具体的なデーターで示す。

また湾内におけるさまざまな大規模な人為的な行為が、湾内の地形変化や物理的環境に及ぼす影響についても、既存の資料に基づいて推察する。

なお、地形、水流の変化やそれに伴う物理的環境の原因の究明やその将来予測については、物理的環境を支配する湾内の鉛直循環流の実態の把握が必要であり、今後流入河川、湾外海域をふくめた総合的調査を行う必要性を指摘する。

湾の形状の変遷:児島湾の湾岸形状、水深分布などの年代的変遷については、児島湖締切り、新岡山港などの大土木事業によって大きな形状の変化が出現し、それに伴う湾内の水流の変化が水底の堆積環境に変化をもたらしたことが認められる。例えば児島湖締切りにともなう潮流の減少は細泥の堆積を促進し、新岡山港築造にともなう高島周辺の流れの強化が高島周辺干潟の縮小、砂干潟化を促進したものと考えられるが、いずれも定量的な影響の評価は困難である。

湾内水位の上昇:児島湾の水位は近年上昇しているのか?

地球温暖化の重要な社会的影響の一つとして海水位の上昇が挙げられ、とくに最近では南太平洋のツバル島における異常な潮位上昇による島民の悲惨な状況がしばしば報道されている。日本近海では、ここ100年間くらいには単調な水位上昇の傾向は見られないで一度1950年頃に極大が現れ、1964年に極小となり、その後1985〜2006年にかけて3.3mm/年程度の上昇傾向を示している(気象庁地球環境・海洋部2007年2月発表)。

瀬戸内海中央備讃瀬戸では、1950〜2000年にかけて、宇野で5.4mm/年、高松で3.0mm/年の上昇が認められている(渡慶次・柳「海の研究」13巻5号発表)。

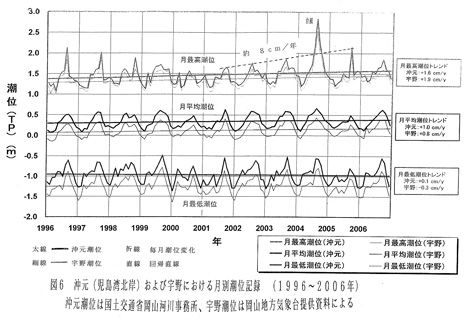

これに対して児島湾北岸沖元における1996〜2007年の間の平均潮位の上昇速度は、図6(岡山河川事務所提供)に示すように、月平均水位で10mm/年程度で、同期間の宇野での上昇速度8mm/年に近く、また変動のパターンも宇野に似ており、児島湾の潮位は備讃瀬戸の潮位にほぼ支配されている。

図6 沖元(児島湾北岸)および宇野における月別潮位記録(1996〜2006年)

[湾沿岸住民の急速な水位上昇の感触]

しかるに児島湾沿岸住民から「最近(ここ4〜5年位の間に水位が1尺(30cmくらい)上昇してきたように思える」という話をしばしば聞かされた。

そこでその科学的裏づけを得るために、住民の水位の高低の感触は平均水位ではなく、多くは満潮時に起こる高水位の観察からくるのではないかと想像して、沖元における月別最高水位の変遷に着目した。その結果は図6の月最高水位の線に示されるように、最近の10年間にわたる平均的な上昇速度は16mm/年程度であり、上述のような数年間で数十cmの急速な水位上昇は認められなかった。

しかしながら、同図の右上域に破線で示された2001〜2005年の夏季の最高水位は、約8cm/年の速度で上昇し、4〜5年の間に30cmを超える上昇度を示しており、沿岸住民の水位急上昇の感触は夏季の最高水位上昇の観察からもたらされたものと想像される。

この現象は、前述のツバル島における異常な潮位上昇も平均的な潮位の上昇ではなく、特定の時期の大潮時満潮位に限定された現象(オーストラリアの海洋研究者による指摘)であることに類似しているが、この物理的原因は目下不明である。

なお、現実的な水位急上昇の証拠としては、岡山港に臨むマリーナ「ラ・コスタ」岸壁における水アカの最高付着位置が4〜5年の間に石垣一段分(約30cm)上昇したとの村上忠雄ラ・コスタ社長の指摘があり、その現場写真によれば、2004年までの4〜5年の間の30cm程度の水位上昇は認められるが、その後の上昇は認められない。

したがって、児島湾における高水位はある時期には急上昇しているが、定常的に上昇し続けている現象とは考えられない。これに類似の高水位上昇傾向は1986〜93年頃にも出現しており、これらの現象を直ちに地球温暖化に関連づけるのは困難であり、さらに多くの観察事実をまとめて他の因子(夏季の河川流入量の変化など)もふくめた総合的な考察が必要である。

児島湾および隣接水域の水温の変遷: 児島湾の水温は上昇しているか?

近年の岡山の気温上昇速度は、0.1℃/年にも達し(岡山地方気象台資料)、日本全国平均のほぼ100年間の平均上昇速度0.011℃/年に比べるとはるかに速く、その直接の原因は 岡山市におけるヒートアイランド現象(都市の高層化、舗装化などによる局所的温暖化の進行)の影響と思われる。

北太平洋の水温の長期変化傾向は、0.0046℃/年(気象庁地球環境・海洋部 2007年2月発表)できわめて緩慢であるが、西日本の沿岸海域では 0.058℃/年(岩崎・松浦・渡部 「海の研究」11巻5号)とかなり速く、備讃瀬戸では1974〜2000年の間に水深10mの水温は0.030℃/年(岡山県水産試験場報告 2002)の上昇を示している。しかしながら備讃瀬戸における1996〜2000年の冬季の水温はほぼ0.2℃/年の急速な上昇傾向を示しており、今後の追跡が必要である。

児島湾の水温分布は、当然のことながら湾に流入する河川水と海水の水温とさらに湾内での熱収支によって決められるので、流入河川、旭川、吉井川、および隣接流入水源児島湖および児島湾、ならびに児島湾口の海域の水温の経年変化を比べてみる。

水温資料としては、岡山県、岡山市および国土交通省岡山河川事務所より提供されたデーターを岡山理大理学部北岡研究室によって、整理、図化されたものによると、どの水域の水温もほぼ類似の季節的変動をくり返しているが、浅くて滞留性の高い児島湖とその排水の影響を受ける湾奥の水温の季節的変動幅が最も大きい。

最近10年間程度の期間では平均的な経年変化として、河川では-0.05〜0.2℃/年、児島湖では-0.16℃/年、児島湾では湾奥で-0.09℃/年、湾東部で-0.03℃/年程度の水温の下降傾向が示された。これは一見前述の岡山市での急速な気温上昇と矛盾すると思われるが、その気温上昇はヒートアイランド現象という局所的な原因によるもので、河川の流域のような広域の気温を代表するものではなく、河川、湖沼の水温の変動傾向と異なっていても矛盾はない。

ただし、旭川、吉井川については、大きなダム貯水池を経て流下しており、そこでの放流操作によって自然の流下状態とは異なる水温の出現が予想され、また各河川、水域によって観測の日時が異なっているので、厳密な定量的比較は困難である。

結果としては、湾外から流入する海水は温暖化の影響を受けて上昇しているが、内陸から流入する河川水の水温は下降気味であり、その結果として現在では児島湾の水温は僅かに下降傾向にあると云えよう。ただし、後述の児島湾内での鉛直循環流の効果や湾内での熱収支過程をふくめた総合的な調査によって、さらに科学的に確度の高い水温変化予測を試みる必要があろう。

淡塩水成層状態

一般に河口水域(Estuary)では、河川から淡水と海からの塩水が接触、混合し、軽い淡水が重い塩水の上に載って成層状態が出現するが、その成層状態は潮流、河川流入量、風による吹送・攪拌作用によってさまざまなパターンが現れる。

旭川下流における塩水の下層遡上状態(岡山理大 奥田研究室調査)、および児島湾各所における淡塩水成層状態(岡山県水産課、水産試験場調査)に関する観測結果は、前述のようなさまざまな因子に支配され、多様なパターンが認められるが、成層は河口に近いところで鮮明で湾口に近づくにつれて鉛直拡散作用を受けてぼやけてくる傾向が認められる。

このような成層水域では、水温、水質のみでなく、流れの状態も上下層で異なり、特殊な循環流が発生し、その水域の物理環境を支配することが最近明らかになってきたが、その現象については、別項[河口循環流]で説明する。

水底の堆積環境

淡塩水の接触、混合する河口域では、水底の堆積環境についても特殊な現象が出現するが(参考図書 西條、奥田共編「河川感潮域」名大出版会」、ここではとくに底層の水質や底棲生物に影響の大きい水底表層の酸化、還元状態について簡単に説明する。とくに水底の還元状態がひどくなると、メタンガスや硫化水素が発生して底層の生態環境を破壊するおそれがある。

児島湾およびその流入河川河口域水底での酸化、還元状態を数値的に示す酸化還元電位分布状態(国交省 岡山河川事務所調査)は、とくに旭川の灌漑期締切堤下流、百間川の河口近傍、児島湖の締切堤外側で顕著な還元状態が見られる。この事実は人為的な水流の遮断が水底の還元化を促進することを示唆している。

なお、別の底質調査(岡山県水産試験場調査)の結果は、湾奥にゆくほど含泥率、強熱減量、全硫化物、CODが高く、いわゆるヘドロ化の傾向が強いことを示している。

ただし、局所的には高島周辺の水流強化によると思われる干潟の泥質から砂質への変化現象も生じている。

河口(estuary)循環流

児島湾内での潮流の観測(岡山県水産課、水産試験場担当)によると、上層(水深1m)、下層(水底上1m)で測られた流れは、上げ潮時には両層とも湾奥に向かって遡上し、下げ潮時には湾口に向かって流出している。

しかしながら、ある期間にわたって(岡山県の観測では18日間)平均して振動的往復の流れを消去した流れ(「平均流」あるいは「残差流」と称する)を求めてみると、上流では湾口に向かい、下層(水底上)では湾奥に向かうことが確認された。この傾向は旭川下流の成層域でも観測されている。

さらに一般的に多くの河口成層水域での観測成果や理論的計算によって、河口域では図13(奥田作図)に模式的に示すように、平均して上層では淡水は下流に向かい、下層では塩水は水底沿いに遡上し、成層界面沿いに流下するUターン現象が確かめられている。この現象は「河口(鉛直)循環流」と称せられ、大阪湾、伊勢湾、三河湾、東京湾などにおける実例によっても淡塩水接触領域の物理的環境を支配する現象として最近その実態の究明が行われている(沿岸海洋研究「河口循環流 特集号」2007年4月)。

河口循環流の淡塩水接触領域の水環境に及ぼす重要性については、広く認識されつつあるが、児島湾においてもさらにこの現象の具体的把握に基づく環境の実態究明や将来予測の努力が必要であろう。なお児島湾外の備讃瀬戸においても、旭川、吉井川、高梁川からの流入河川水の広がりに伴う大規模な鉛直循環流の存在が認められており、この現象は瀬戸内海中央水域の流れや混合を促進するので、この海域での「肺機能」とも称せられ、その具体的な究明がいそがれる。

図13 河口における鉛直循環流のパターン 模式図

流域全体を通じての水管理の重要性

我が国では古来自然と人間生活との調和が重んじられていたが、人間生活、産業活動の急速な変貌にともない、近代では治水、利水が優先され、水環境の保全が後回しにされてきたことは否めない現実であった。しかし最近は行政機関においても水環境の保全の重要性が強調され、具体的な施策面でも有効な対策が進められてきたことは喜ばしい傾向である。今後は山から海に至るまで、地域や行政の区分を越えて流域全体を配慮した総合的な水環境保全の対応が必要である。具体的な一例としては、ダムによって貯水した場合に、水質、水温の分布にどのような変化がもたらされ、その放流が下流の水環境にどのような影響をもたらすかを調べて対応したうえで、治水、利水の効果を上げるような努力が払われるべきである。(参考図書:村上・林・奥田・西條共訳「ダムの陸水学」生物研究社)

児島湾に関連した現実的な問題としては、児島湖からの放出濁水の表層拡散の現象があり、このような間欠的な濁水の放出がどのような時間にわたって湾内にどのように広がり、それが水環境にどのような影響を及ぼすかについて科学的調査が必要である。

一般に治水、利水の事業を行う場合には、その事業の水環境に及ぼす影響について、事業の直接対象水域のみでなく、下流隣接水域までふくむ広域への影響を十分に検討した水環境対策を配慮するべきである。

そのような意味では、児島湾口の海苔養殖場への栄養補給のために上流のダムの放水を行われた最近の関連行政機関の特別措置は、遠く離れた下流の水環境保全を配慮された画期的な行動として高く評価されよう。

今後とも、里山から里海まで全流域をふくめて治水、利水、水環境保全を総合的に計画し、実現してゆくための産官学民の協同的努力が望まれる。

謝辞

本稿をまとめるに際して、貴重な資料を提供された岡山地方気象台、国土交通省岡山河川事務所、岡山県、岡山市、ならびに資料の整理、図化にご協力をいただいた岡山理科大学理学部北岡研究室に深く感謝します。