パンジー 花

(撮影:02.2.27)

ビオラ−花・葉

(撮影:02.2)

ビオラ−花・葉

(撮影:03.3.14) |

| *名称 |

| パンジー |

| *撮影地 |

| 岡山市関 |

| *科・属名 |

| スミレ科スミレ属 |

| *性質 |

| 多年草(高さ10から20cm) |

| *原産地 |

| 欧州・アジア |

| *説明 |

花期、11月から翌年の5月。

花色、濃紫・黄・白・橙等、淡色のみでなく絞りもある。

パンジーはスミレ属の数種をもとに交配改良された園芸品種。蕾は首をかしげて考える姿に似ている(フランス語パンセからくる)ところからつけられたという。種類も多く花壇、寄せ植えには欠かせない。パンジー・スミレなどの総称をビオラともいい、またパンジーの小輪の品種の名称でもある。グランドカバーなどに使われる。草丈は低く、パンジーの豪華さはないが、よく枝分かれして小花を多くつける愛らしい花である。 |

| *別名 |

| 三色菫 |

| *参考情報 |

| スミレは世界で500種あるといわれる。根から直接多くの葉がでる。葉は楕円形、丸葉もある。

葉間に花梗を伸ばし可憐な5弁花を1つつける。花弁の裏には距という突起があり中に蜜を蓄える。 |

|

|

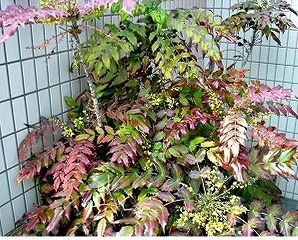

ヒイラギナンテン−花・枝葉

(撮影:07.2.24)

ヒイラギナンテン−木

(撮影:07.2.20) |

| *名称 |

| ヒイラギナンテン |

| *撮影地 |

| 岡山市 |

| *科・属名 |

| メギ科ヒイラギナンテン属 |

| *性質 |

| 常緑低木(高さ1mぐらい) |

| *原産地 |

| 中国・インド |

| *説明 |

花色、黄。

花期、2から3月。

幹は直立、分枝し葉は5から8対の小葉からなる

羽状複葉、葉縁の先端は棘になる。小花を総状につけ下垂する。葉は秋に黄褐色になり美しい。古くから庭木として植える。 |

| *別名 |

| 柊南天・柊南天燭 |

| *参考情報 |

| 葉に棘があってヒイラギに似て、枝ぶり、葉のつき方がナンテンに似ているので名づけられた。花も葉も茎の頂部に集まる。 |

|

|

フキノトウ−花蕾

(撮影:07.2.28)

フキノハナ−花・葉

(撮影:02.3.31) |

| *名称 |

| フキ |

| *撮影地 |

| 岡山市関 |

| *科・属名 |

| キク科フキ属 |

| *性質 |

| 多年草 |

| *原産地 |

| 日本・台湾・朝鮮半島・中国にも分布 |

| *説明 |

花期、11月から翌年の4月。

花色、黄白。

山の崩壊地や明るい林内田畦等に、苞を被った卵形の蕾を、真っ先にのぞかせる。苞葉をかぶった卵形のフキノトウで作る味噌和えのほろ苦さは、早春の味そのものである。雌雄異株、雄の花茎は5から25cmに伸び花は枯れる。

花が終わると根の際から丸い葉が伸びて、中空の葉柄をだし、それをきゃらぶきや煮物にして食べる。 |

| *別名 |

| 蕗 |

| *参考情報 |

| 東北地方、北海道などにはより大型のアキタブキ(秋田蕗)が多く見られる。 |

|

|

フクジュソウ−群

(撮影:03.2.28)

フクジュソウ−群

(撮影:03.2.25) |

| *名称 |

| フクジュソウ |

| *撮影地 |

| 岡山市関 |

| *科・属名 |

| キンポウゲ科フクジュソウ属 |

| *性質 |

| 多年草 |

| *原産地 |

| 日本・中国 |

| *説明 |

花期、2から5月。

花色、黄。

雪の中から咲く花。旧暦正月の頃から咲き始める。花は盃状。半開きの花弁は、太陽光を受けやすい。写真は、太田氏が正月用に買った寄せ植えを、花が咲き終わったあと、露地に植えたものである。しかし花のない間、上から踏むものだから季節になるとようやく地面を割って出てきた。 |

| *別名 |

| 福寿草・元日草 |

| *参考情報 |

| 野生の花の花期は3月以後である。南欧産のものには朱赤花のものもある。 |

|

|

プリムラ・マラコイデス−花・葉

(撮影:07.2.22)

プリムラ・ポリアンタ−花・葉

(撮影:07.4.7)

プリムラ・オブコニカ−花・葉

(撮影:07.4.7) |

| *名称 |

| プリムラ |

| *撮影地 |

| 岡山市関 |

| *科・属名 |

| サクラソウ科プリムラ属 |

| *性質 |

| 多年草 |

| *原産地 |

| 日本・朝鮮半島・中国に分布 |

| *説明 |

花期、1月から5月。

花色、白・黄・赤・ピンク。

プリムラの仲間は野生種も500種以上といわれるという大きなグループでごく普通に見られるものだけでもいろいろのタイプがある。

マラコイデスは数段の花輪のように茎を取り囲んで咲く。

ポリアンタは少し肉厚の葉につつまれるように丈低く咲く。

オブコニカは中国系のプリムラ。オブコニカの名は倒円錐形の意で鉢型の蕚に因む。花弁は切れ込みがあるが、丸くて豊かである。トキワザクラといわれるように花期が長い。 |

| *別名 |

| 桜草 |

| *参考情報 |

| サクラソウ(日本サクラソウ)の野生種はいまや絶滅危惧種。昔、川岸の湿気の多い野原に生育したがいまやその環境が失われたからである。幸い江戸時代から愛培され多くの品種は受け伝えられている。 |

|

|

ムスカリ−花・葉

(撮影:03.2.7)

|

| *名称 |

| ムスカリ |

| *撮影地 |

| 岡山市 |

| *科・属名 |

| ユリ科ムスカリ属 |

| *性質 |

| 多年草・球根植物 |

| *原産地 |

| ヨーロッパ・アジア |

| *説明 |

花期、3から4月。

花色、白・紫・藤・青。

壺状の小花をつける。近縁のヒヤシンスに似ているが花冠の縁がそらない。小さくどちらかといえば地味な花。しかしこの花の青色はすばらしい。花壇の縁取りに使われることが多い。 |

| *別名 |

| グレープヒヤシンス |

| *参考情報 |

| 代表的なルリムスカリ(瑠璃ムスカリ)の花色は濃青色。 |

|

|

|

ユリオプス・デージー 花・葉

(撮影:03.2.7) |

| *名称 |

| ユリオプスデージー |

| *撮影地 |

| 岡山市関 |

| *科・属名 |

| キク科ユリオプス属 |

| *性質 |

| 常緑低木(高さ1mぐらい) |

| *原産地 |

| 南アフリカ ケープ地方 |

| *説明 |

花期、3から5月。

花色、黄。

マーガレットに似ているが、マーガレットは花色は白。日本で流通するユリオプス・デージーは茎は羽状に深く裂け茎は白い毛に覆われる。花茎の先端に1から3cmの頭花が咲き始める。 |

| *参考情報 |

| 最近は夏を除いて鉢植えで長期間売られていることが多い。大きくなると茎が木化してくる。早春のころ、明るい黄色の花をみると、ほっとする。 |

|