セリ-花

(撮影:05.7.10) |

| *名称 |

| セリ |

| *撮影地 |

| 岡山市関 |

| *科・属名 |

| セリ科セリ属 |

| *性質 |

| 多年草(高さ30cmぐらい) |

| *原産地 |

| 北海道から南西諸島まで広く分布 |

| *説明 |

花期、7から9月。

花色、白。

湧き水のある湿地や溝に生育する野草で、名前は新しい株の出る様子が「競り」合っているようだからと命名。早春の香気を楽しむ数少ない日本原産の野菜である。オオゼリ(大芹)といい全体的にセリよりも大きく、セリ特有の香気を持たない有毒なセリもあるので注意が必要である。 |

| *別名 |

| 芹 |

| *参考情報 |

| 春の七草として栽培の歴史は古い。 |

|

|

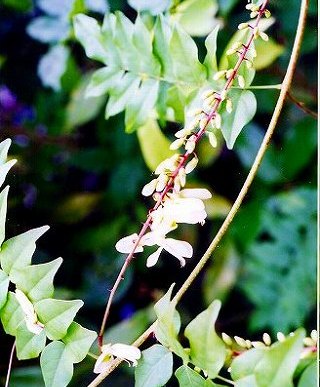

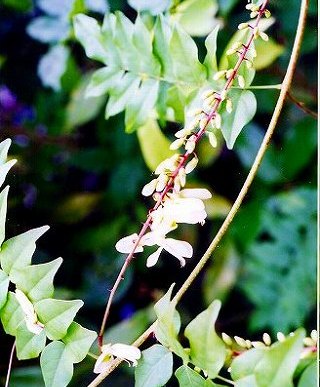

ダイモンジソウ-花・葉・茎

(撮影:98.7.10) |

| *名称 |

| ダイモンジソウ |

| *撮影地 |

| 岡山市関 |

| *科・属名 |

| ユキノシタ科ユキノシタ属 |

| *性質 |

| 多年草(高さ30cmぐらい) |

| *原産地 |

| 沖縄を除く全国に分布 |

| *説明 |

花期、7から11月。

花色、白・ピンク。

野生種は渓流沿いの湿気が多い岩に生える。耐寒性があり葉も赤く、根生葉は長柄で腎臓形でやや厚く毛があり、形がユキノシタの葉に似ている。長い花茎の上に花を多数つける。花は上3弁が小さく下2弁が長く「大」の字形になる。 |

| *別名 |

| 大文字草 |

| *参考情報 |

| ユキノシタ属はみな大の字になるが、この花が一番バランスがよい。昔岡山県富村の山道で山際の岩の隙間にこの花を見たことがある。 |

|

|

タンジ--花・葉・茎

(撮影:98.7.10) |

| *名称 |

| タンジ- Tansy |

| *撮影地 |

| 岡山市関 |

| *科・属名 |

| キク科シロバナムシヨケギク属 |

| *性質 |

| 多年草(高さ50から150cmぐらい) |

| *原産地 |

| ヨーロッパ・北海道からシベリア |

| *説明 |

花期、7から9月。

花色、黄。

葉は羽状複葉で鋸歯がある。互生。長さは10から15cm程度。羽状の裂片が7~8組ほどに分かれる。花の先端近くで枝分かれして花をつける。先端部に放射状に密集したボタン状の花を複数個咲かせる。 |

| *別名 |

| エゾノヨモギギク・ゴールデンボタン |

| *参考情報 |

| 花壇用・ポプリ・衣類の虫除けに。 |

|

|

ナツヅタ-蕾・葉

(撮影:07.7.16) |

| *名称 |

| ナツヅタ |

| *撮影地 |

| 岡山市関 |

| *科・属名 |

| ブドウ科ツタ属 |

| *性質 |

| 落葉つる性低木(高さ3mぐらい) |

| *原産地 |

| 日本・中国 |

| *説明 |

花期、6から7月。

花色、淡黄白。

百間川では橋脚、護岸のブロック等に広がっている。葉と向き合って出る巻鬚には吸盤がありしっかり吸着する。葉腋や枝端に小さな花穂を生じ5弁花をつける。秋には紅葉が美しい。 |

| *別名 |

| アマズラ・夏蔦・蔦・モミジヅタ |

| *参考情報 |

| ツタはキヅタ(ウコギ科)等つる性本木の総称。ナツヅタに対しキヅタ(木蔦)は落葉しないため「冬ヅタ」と呼ばれる。 |

|

|

ナツフジ-花・葉・

(撮影:07.7.29)

ナツフジ-花・葉・蔓

(撮影:04.7.3) |

| *名称 |

| ナツフジ |

| *撮影地 |

| 岡山県和気郡和気町岡山県自然保護センタ- |

| *科・属名 |

| マメ科ナツフジ属 |

| *性質 |

| つる性落葉低木(高さ3mぐらい) |

| *原産地 |

| 東海地方以西から四国、九州・ ヨーロッパの南西部から西アジアに分布 |

| *説明 |

花期、7から8月。

花色、淡黄白色。

観賞用のノダフジに較べれば、全体に小づくりで花穂の長さも三分の一というところ。夏に花が咲くので、ナツフジという。フジとは別属。葉は奇数羽状複葉、小葉は卵形または長卵形。本年枝の葉腋から10から25cmぐらいの総状花序を出し、蝶形花を咲かせる。花後、線状の莢を結ぶ。豆果は紫褐。 |

| *別名 |

| 夏藤・土用藤(ドヨウフジ) |

| *参考情報 |

| 野山の明るい林に生え蔓は右巻き。「4月の花」に「ノダフジ」がある。下の写真は岡山市原尾島で撮影。 |

|

|

ノビル-花・葉・

(撮影:05.7.3)

ノビル-花・ムカゴ

(撮影:03.7) |

| *名称 |

| ノビル |

| *撮影地 |

| 岡山市関 |

| *科・属名 |

| ユリ科ネギ属 |

| *性質 |

| 多年草(高さ40から60cmぐらい) |

| *原産地 |

| 日本・台湾・朝鮮半島・中国に分布 |

| *説明 |

花期、7から8月。

花色、紫を帯びた白。

最も身近な野生ネギの一種。ノビルとは「野の蒜」の意味で、ニンニクやネギの古語。現在も各地に分布し、人里近くの堤防やあぜのあちらこちらに一団となって生える。葉と鱗茎を食用にする。細長く伸びた葉の中は白っぽく空洞で、横断面が3日月形。花の数は少なく沢山の黒紫色のムカゴをつくり増える。採取時期は、新芽の出る晩秋から花の咲く5から7月まで。発達した地下茎に1から2㎝の白い球形の鱗茎がありふえる。 |

| *別名 |

| 野蒜・ヒルナ・タマビル |

| *参考情報 |

| 古事記・万葉集の時代から食用として親しまれてきたという。 |

|

|

|

|