|

会陽って何だろう − 寺社の紹介(備前地区) |

| 名称(ヨミ) | 西大寺観音院(サイダイジカンノンイン) | |

| 所在地 | 岡山市西大寺上 | |

|

| − 雪化粧した観音院本堂(撮影:1994.2) − |

| 寺社の説明 | 正式には、「金陵山西大寺観音院」 宗派:高野山真言宗 開基:天平勝宝3(751)年 ※寺伝・縁起等による 本尊:千手観音 |

|||||||||

| 当寺の会陽 | 会陽といえば、西大寺観音院に代表されるほど、当寺は有名である。

|

|||||||||

| 参考情報 | 西大寺は、鎌倉時代には、天皇・将軍の祈願所を務めていたと伝わる由緒ある寺院である。 文化財も多く所蔵しており、鎌倉時代の朝鮮鐘と伝えられ、国指定文化財である「銅鐘」や市指定文化財である「狩野永朝絵馬」などがある。 |

|||||||||

| ギャラリー |

|

|

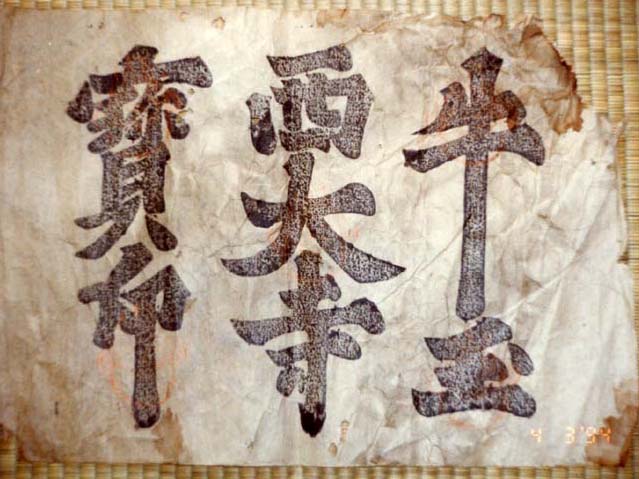

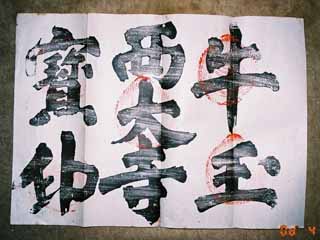

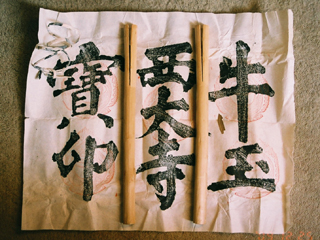

| ◆最古とみられる牛玉(撮影:1994年) ※この紙が保存されていた厨子には、元和2(1616)年の墨書があった。 実物の紙は、A4サイズよりも大きい。 |

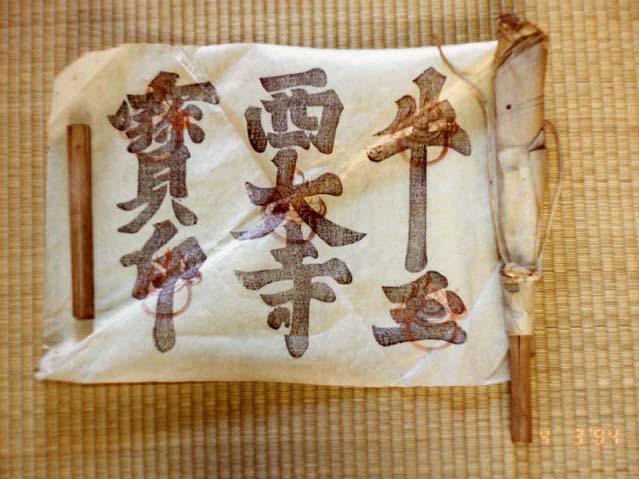

◆枝牛玉(撮影:1994年) ※包み紙には、「慶応三」という数字が見え、1867年のものと考えられる。 |

|

|

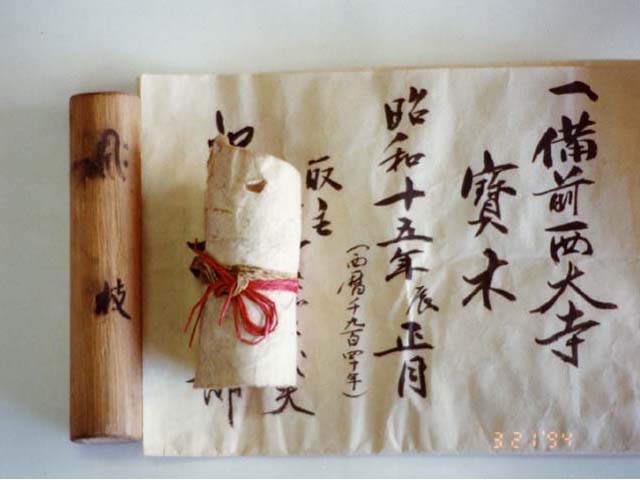

| ◆最古とみられるシンギ(撮影:1994年) ※右側は、牛玉で巻いた状態のもの。 書体が現在と異なっている。 |

◆シンギ(撮影:1994年) ※T字形の切り込みがある。 安政3(1856)年という文字が見える。 |

|

|

| ◆奪い合われ、傷んだ枝牛玉(撮影:1994年) ※右は、枝牛玉を巻いていた牛玉であるが、サイズ は、A5くらいである。 |

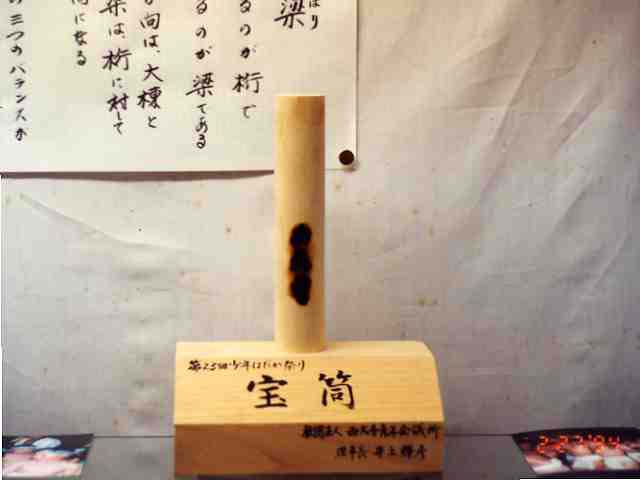

◆少年はだか祭りの宝筒(撮影:1994年) ※この場合は、シンギではなく、宝筒と呼ぶ。 |

|

|

| ◆一番短いとみられるシンギ(撮影:1994年) ※偽物防止対策としてシンギは、時期により長短が ある。一時期は毎年変えていた。 なお、写真から、「宝木」の字や昭和15(1940)年 の文字が読み取れる。 |

◆現在のシンギ(撮影:1994年) ※厨子に安置されている。 |

|

|

| ◆牛玉所大権現(撮影:1994年) ※讃岐の金比羅大権現が、明治の神仏分離時に移され、安置されている。 |

◆境内にある三重塔(撮影:1994年) |

| 昭和6年・祝主資料一式 (撮影:2008年) |

|

|

|

| ◆寶木と厨子。 | ◆寶木の厨子裏書 |

|

|

| ◆弘法大師坐像 | ◆飾り物 |

|

|

| ◆牛玉御影と開運御守 | ◆牛玉宝印紙 ※最古の牛玉宝印と書体が異なっている。 |

|

|

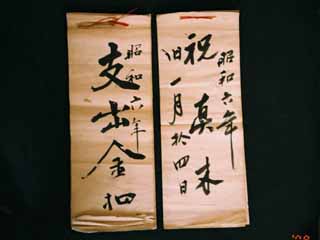

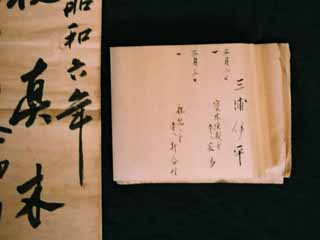

| ◆出納帳に「眞木」との表記あり。 ※「昭和六年 祝 眞木 旧一月拾四日 」 |

◆出納帳に「眞木」・明細に「宝木」と表記あり。 ※「宝木」は昭和6年には「シンギ」とは読まれていなかった。 ※「三月二日 宝木頂戴ニ付 寺ヘ交渉」 |

|

|

| ◆ 執牛玉(しふごおう) 「シンギ」の原型 牛玉宝印紙を、遠方の参拝者に授与するために、住職の手元にあった木の棒に牛玉宝印紙を巻き付けて投下した。 |

※住職の手元にあった木の棒とは、修正会の牛玉加持作法に使用する執牛玉(しふごおう)であった。 材質はネコヤナギである。 執牛玉は、牛玉宝印紙に宝印を手に取り五ヶ所に押す所作に使用される。 |

| 参考文献 | 『岡山の神社仏閣』 市川 俊介/著 (1978年) 『西大寺会陽 西大寺会陽記録保存報告書』 西大寺会陽記録保存委員会/編集 (1980年) 『岡山の会陽』 三浦叶著 (1985年) 『岡山・西大寺会陽 裸群ひしめく』 山陽新聞 2006年2月19日 |

|

| トップページ 寺社一覧リスト このページの一番上に | |

| 〔岡山県立図書館メディア工房〕 | |

| 《ご参考》デジタル岡山大百科を使えば、さらに関連情報を調べることができます。 〔 本を探す ・ インターネット上で郷土情報を視聴する ( キーワード 地図 ) ・ レファレンス事例を探す 〕 |