兵庫一件始末書上(口語訳)

できるだけ原文の雰囲気を残すようにしたが、読みやすいように意訳した部分もある。起きたことを把握する参考に利用して下さい。 もとにもどる

もとにもどる

私は、このたび日置帯刀殿の部隊が神戸表で外国人と行き違いざま争いとなった件を、朝廷が御引受になり、御処置遊ばされた結果、すなわち発砲を号令した者に割腹を仰せ付けられたことへ対応するために、二月四日、兵庫への出張を仰せ付けられました。

同五日に京都を出発し、同日の夜、西宮駅に到着いたしました。同所で出張大目付雀部次郎兵衛、判形請持の本郷佐之介(佐野介)並びに日置帯刀殿と本人(切腹する者)の引き渡しなど、処置のあれこれについて打ち合わせ致しました。

一 その日(六日)の夜、宇和島前少将様が兵庫に御出張、西宮駅にお泊りになり、同所の出張惣督(出陣の総隊長)を御自分が宿泊されている本陣へお呼びになった。ところが、惣督は体調不良で、名代として(先手物頭)古田藤兵衛と付添いの(武具奉行)上島与惣兵衛が参上した。

宇和島藩重役の須藤但馬、徴士参与外国事務掛の五代才助が面会して、「今回の件への対応は貴藩では、どのように処置されているのか、未だ京都、大坂、兵庫へも、切腹をする者の姓名および何日に引き渡すかということも御届けもなく、甚だ心配しております。

それについて、過日、外国公使共より申し出たところでは、『今般、前件を朝廷も御処置が難しく遊ばされているように思います。このような事件において政府の御処置が難しいようでは、今後、何事の運営も如何なことかと思われる。』(ということであった。その様な疑いを持ったままで)各国共、近々兵庫を出帆し、横浜港へ引き取りたいと申越しているので、宇和島侯が急遽御出張になられたので、早速御届けすべきである。」と申されるのを伺いました。

(出頭した)両人とも「なにぶん、私たちは軍事担当の者であり、今お尋ねの件については、まったく承知しておりません。何分その事について京都から出張して来ている者がございます。その件に関して詳しくはその者に申し聞き、御答えいたしたい。」と回答して、帰ってきました。

そして、与惣兵衛より右の状況を聞きましたので、別紙に(切腹する者の氏名、身分を)書き取り、さらに、与惣兵衛を同道の上、五代才助に面会し、(こちらの回答を)伝えておきました。

別紙折懸御名家老

知高百石

瀧 善三郎

年齢三十二才

右は先般神戸通行の際、外国人と行き違いざま争いとなった件について、公法を以て御処置される事になって、その節発砲を号令した士官に割腹を仰せ付けるとの御達につき、右に記した者を明七日、兵庫表へ差し出します。この事を取りあえずお届します。 以上

御官名 家来

二月六日 澤井権次郎

右の書取りを指出したところ、至極安心されたと申し聞きました。さらに兵庫での処置について御相談し、退散しました。

一 同七日早朝、早駕籠で兵庫へ参り、旅籠町に宿をとりました。前夜御国許から下野信太郞がこの件の御用のために参っておりますので、午後に同人を同行し、英国公使館に参りました。(そこで)五代才助に面会し、進捗状況を承りましたところ、何分今日は執行できかねるので、本人(瀧善三郎)の宿を見計らって、そこに留め置くようにと言われたので、直ちに旅籠町の桝屋長兵衛方に宿を手当しておきました。

(その後)二人共、神戸東関門外に罷り越し、瀧の到着を待っておりましたところ、七つ時(午後四時)過ぎに到着しました。護送は先手の原田権左衛門が騎馬により足軽二十人、徒目付の中堀惣左衛門が徒八人、池田伊勢殿より物頭の佐藤左源次が騎馬により足軽二十人をそれぞれ引き連れ、帯刀殿家来から側廻りの者四、五人が目付役その他跡片付けの者として同道しました。瀧は垂駕籠に乗り、(我々は)いずれも野服を着用しておりました。(その後)直ちに宿に到着しました。

御先手の原田権左衛門と御足軽は、その夜すぐに西宮へ帰りましたが、その他の者は悉(ことごと)く、留まり警固を致しました。

同晩、宇和島侯の御本陣に罷り出て、御都合を承ったところ、「明日八日の午後に各国公使に御応接なされるので、(状況が)分り次第お知らせする」と五代才助から申聞ました。そしてまた「この一件について朝廷から何度かあった御達の書類の写をそれぞれ借用致したい」と申されましたが、所持しておらず、同夜信太郎が急ぎの駕籠で、西宮出張先へ取りに参りました。

一 同八日、早朝に信太郞が帰着しましたので、両人で(宇和島侯の)御本陣へ(朝廷からの)御達の書類を悉(ことごと)く持参いたしました。

同晩、宇和島侯の重役、須藤但馬より、急に御用があるので参上するよう申して来ましたので、直ちに参上した。

五代才助が面会いたし、「今日の午後、(宇和島侯が)各国公使へ御応接したところ、明九日暮れ頃、兵庫の寺院に於いて、兼ねて御達しの通り、取り行うことになった。心得のため、内々にお伝えする。なお、正式には明朝五つ半(九時)頃に御本陣へ参上するように」と伝えられたので、直ちに帰りがけ、事件関係者に諸事を打ち合わせし、談判しておきました。

一 同九日、両人が宇和島侯御本陣へ参上しましたところ、四つ時(午前十時頃)拝謁を仰せ付けられて、説かれたことは、次の通りである。

「今般、神戸の一件、昨日、各国公使へ応接致したところ、弥(いよいよ)今日九日暮れ過ぎ、かねて朝廷より御沙汰があった通りに執り行う。そのように心得よ。

全体に、この一件は東久世殿殿が(兵庫へ)御下りになって御取り計らいになるべきところ、京都(の職務が)御多忙なので、拙者が下って来て、取りはからった。その上、京都から刑法局の者も下ってくるはずのところ、未だ到着に至っていない。追々、時日も延びていくので、只今、仮に薩長両藩の守備隊長へこの場の掛を申し付けてておいた。諸事は両藩へ相談致すように」。

別段の御意

「誠にこの度のことについは、貴藩において何とも気の毒千万である。朝廷を始め、我々に於ても精々尽力し、何とか死罪だけは是非(とも)宥(ゆる)さんと思って、昨日も種々談判したが、御復古御一新により、新しく改められた外交の事なので、如何共致し方のない場合に至り、実に人情に(おいては)忍びがたいしだいではあるが、やむを得ないこことである。

まったく朝廷の御為、一国一家の為を思い、篤(とく)と思案いたし、潔く決心致すべし。この事を本人(切腹する者)に厚く申し聞かすべし」との御趣意を懇(ねんごろ)に(おさとしになり)、そのうち、自然御落涙になり、御誠心の程が実に顕れておりました。

即座に、御請けいたし、また一方ならぬ御配慮について厚く御礼申上げ、両人とも退出いたしました。

それから、薩長の隊長へ諸事談判し、直ちに同行して寺院を五、六カ所も吟味いたしました。しかし、適当な場所もなかったが、そのうち兵庫中ノ町の永福寺に取り決めて帰りました。ただし、取り決めた寺院へは、正式に宇和島侯より御達しになる由であった。

午後に御徒目付・中堀惣右衛門が右の趣意を聞き、直ちに瀧善三郎の宿に赴き、御徒目付同席の上、御趣意の趣きをそれぞれ瀧に申し伝えたところ、佐藤佐源次(を通して)御受けした。直ちにこの場の関係者を同行して永福寺へ参り、下見分し、その場(寺や護衛)の、都合を打ち合わせておきました。

暮六つ時(午後六時)頃、瀧善三郎の用意が整ったとのことで出発の趣を伝えて来たので、(引き続き)両人とも寺院に参りました。

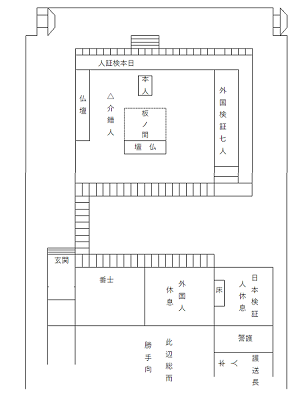

当寺(永福寺)の座敷の奥の間へ善三郎と警固・佐藤左源治、次の間に御徒目付・中堀惣左衛門、付添いの岸本鹿之介、帯刀殿(日置家)から介添と介錯人などが待機した。三の広間に外国事務掛徴士参与の伊藤俊介(当初未着)、外国掛の中嶋作太郎、薩長隊長四人、宇和島侯の御使い一人、澤井権次郎、下野信太郎が待機した。次の間に外国人七人休息(同前)、その次に薩長の番士十余人が詰めておりました。

そうしているうちに、薩摩藩の岩下と寺嶋の使いが来て、薩長の隊長に面会致し、「今夕暮れに外国検証人が来るはずであったが、聊(いささ)か応接することがあるので、伊藤俊介と五代才介の両人は英国公使館へ行っている。遅刻になっても両人内(「両人のうちどちらか」あるいは「両人とも」か?)出席するまでは、(執行を)差し控えるべし」と言って来た由でありました。

しばらくして五代才助が来て、「刻限に遅れたました次第は、実は今日の午後よりから交渉していました。なんとしても死罪を許そうと我々は今まで英国の公使館で、各国公使と懸論(協議)していた。何卒死罪を宥(ゆる)そうとして、両人只今迄英国公使館において各国人と議論しておりました。しかしながら、何分、今日に到っては、助命の妙論もなく、やむを得ずお達しの通り心得るしかない。」と言いました。(そして)五代は直ちに退席しました。

猶(なお)程なく伊藤俊介が外国人を同道して到着しました。時はすでに二項(午後十時頃)であった。しばらく休息いたし、それから外国人は本堂に出座し、日本側の検証人も引き続いて、出座した。間もなく瀧善三郎が服を改め、佐藤左源次が同道し、帯刀殿の家来が付き添って出て来た。

善三郎は一応、双方へ会釈し、直ちに座につき、大声で、各国人へ向って申し述べた。

「去る十一日、神戸通行の節、外国人より無法の所業に及んだので、拠(よんどころ)無く、兵刃を加え、そしてその挙に乗じ、発砲を号令した者は拙者である。しかしながら、このたび、御復古御一新の折柄、宇内の公法をもって御処置遊ばされ、割腹を仰せ付けられた。すなわち、割腹し、謝罪致す。とくとご検証下さるべし。」

それより、篠岡八助が白木の三宝に巻脇差を載せ、善三郎の前に置いた。善三郎は座を正し、両肌を脱いで脇差を取り戴いた。介錯人宮崎慎之輔が刀を抜いて、座を正した。

善三郎は腹をなで服をとった。そして、左脇より右脇へと切りとめ、両手を付けて首を差し伸ばした。(その瞬間)介錯人が直ちに打ち落とした。刀を拭い、双方へ挨拶し、元の場所に帰り、角田庄吉が三宝を持って、善三郎の前に進み、脇差を取り戴せ、(同じく)元の場所に帰った。

外国掛・伊藤俊介、中堀惣左衛門が前に来て、外国人に引き取るよう挨拶した。直ちに外国人が退出した。

権次郎は、当席に罷り出て、日本側検証人に向い「御検証の通り、滞りなく瀧善三郎は落命に及びましたので、御引き取り下さい。御苦労でした」と挨拶した。

終わって、跡の取り片付けはかねて願い置きの通り、帯刀殿の家来にさせる事を御断りしたところ、「勝手次第に取り計らうべし。(瀧の切腹は)御見事、感心いたしました。直ちに帰り、宇和島侯へ御注進、申上げる」とのことでした。(そして)検証人は皆退席いたしました。

時は既に三更(深夜一時)、死骸は帯刀殿の家来が取り片付け、西宮の出先へ持ち帰りました。

一、同十日の朝、永福寺へ銀二十枚を挨拶として取り計い、外国掛の岩下佐次右衛門、五代才助、寺嶋陶蔵へも鶏一双(二羽)を遣わした。伊藤俊介、中島作太郎へも同断。

午後宇和島侯の御本陣へ参上し、居留について伺ったところ、最早別段の御用もないので、勝手次第引き取って苦しくないと申し聞きました。

帰路、五代、その外へも挨拶をして廻り、暮後宿に引き揚げて来ました。

一、同十一日、信太郞同道、兵庫を出発、西宮へ立ち寄り、帯刀殿ならびに大目付などへ経緯を報告しておき、同夜に同駅を出発して、山崎街道を通行しました。

一、同十二日午後、京都に帰り着きました。

内外の検証人名

徴士参与外国事務懸り 伊藤俊介 外国懸り 中嶋作太郎

宇和島侯御使一人

薩州兵庫詰隊長 新納運八 同上 小倉壮九郎

長州同断 深栖多門 同上 祖式金八郎

アメリカ海軍士官クリートン

イギリス公使書記官ミットホールト

サトウ二人

フランス 同ハンテルフヲー

オランダ 同クレーントジース

イタリア 同サベース

プロシア 同ハール

此の方様より

御徒目付見届 中堀惣左衛門 同附添 岸本鹿之介

帯刀殿家来本人介添 坂口吉之介 帯刀殿家来同断 角田庄吉

同 篠岡八介 同上介借人 宮崎慎之輔

永福寺当席略図

戊辰

二月澤井権次郎